4 Tonmythen, die wirklich stimmen

Was wirklich dran ist

Manche Gitarrenmythen sind so alt, dass sie sich schon wieder bewahrheiten. Wir Gitarristen lieben es ja, über Klangholz, Kabel und Kondensatoren zu philosophieren – meist ohne Beweise, aber mit viel Überzeugung und noch mehr Meinung. Höchste Zeit, mal vier dieser Tonmythen rauszugreifen, die tatsächlich mehr sind als Stammtischgerede. Hier kommen vier Tonmythen, die wirklich stimmen – mit Beispielen aus der Musikgeschichte.

Tonmythen, die wirklich stimmen: Inhalt

Mythos 1: Holz beeinflusst den Klang

Der Klassiker, auch hier bei uns schon heiß diskutiert: Tonholz. Während einige schwören, dass nur Pickups zählen, verhalten sich gute Instrumente eben doch anders — selbst wenn die selben PUs verbaut sind.

Der Korpus schwingt, beeinflusst das Sustain und auch, wie sich bestimmte Frequenzen durchsetzen. Eine Mahagoni-Les-Paul klingt wärmer, eine Erle-Strat luftiger. Ob sich diese Effekte mittels bestimmter Tonabnehmer oder Effektgeräte beeinflussen lassen? Sicher. Aber die Grundaussage bleibt bestehen: Der Unterschied ist messbar – nur nicht riesig. Holz ist kein Zaubertrick, aber es gibt der Gitarre eine eigene Stimme.

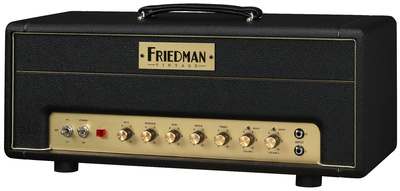

Mythos 2: Röhren-Amps reagieren dynamischer

Dieser Satz wird seit Jahrzehnten gebetsmühlenartig wiederholt – und das zurecht, denn er stimmt.

Eine Röhre komprimiert das Signal natürlich, vor allem, wenn sie in die Sättigung gerät. Das ergibt diesen „atmenden“ Ton, der sich beim Spielen lebendig anfühlt.

Hört euch Angus Young auf Back in Black an: Kein Pedal, keine Tricks – nur ein Marshall Plexi am Limit. Wenn er leiser anschlägt, bleibt’s clean; wenn er reinlangt, röhrt der Amp. Genau das ist die Magie analoger Schaltungen und macht die Faszination Röhrenamp aus.

Digitale Amps und Modeler wie Kemper, Quad Cortex und Co. sind besser denn je, aber die feine Interaktion zwischen Anschlag und Ton bleibt bei echten Röhren bis heute unübertroffen.

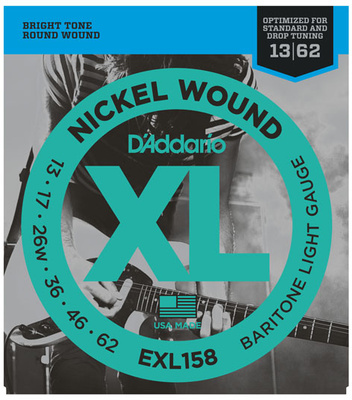

Mythos 3: Dickere Saiten klingen voller

Auch das stimmt – aber nicht, weil sie „mehr Masse“ haben, sondern weil sie die Pickups stärker anregen und das Spektrum leicht verändern.

Ein .011er-Satz bringt mehr Fundament und Lautheit, aber auch mehr Zugkraft, als ein .009er.

Beispiel gefällig? Gern. Stevie Ray Vaughan. Seine legendären .013er-Saiten auf einer Strat waren nichts für Zartbesaitete (ha, Wortspiel) – aber sie lieferten genau diesen vollen, cremigen Ton auf Texas Flood. Dicke Saiten zwingen den Spieler, härter zu arbeiten – und der Amp dankt es mit Druck und Dynamik (siehe oben).

Der Mythos bleibt gültig: Dickere Saiten klingen kräftiger – wenn man sie denn im Griff hat. Und die Fingerkuppen mitmachen.

Mythos 4: Das Volume-Poti ist das wichtigste Effektgerät

Unterschätzt und doch so wahr. Ein gut eingestelltes Volume-Poti kann zwischen Clean, Crunch und Lead wechseln, ohne den Amp zu berühren. Besonders bei dynamischen Amps (siehe Mythos 2…erneut…) verändert sich damit der Charakter des Tons dramatisch.

Diesmal als Beispiel mit dabei: Jeff Beck. Kaum ein Gitarrist hat das Volume-Poti so musikalisch eingesetzt – man höre nur Cause We’ve Ended as Lovers. Er steuert jeden Ton, jedes Crescendo mit der rechten Hand. Kein Pedal ersetzt diese Nuancen.

Viele Gitarristen lassen das Volume permanent auf 10 – ein Fehler. Wer damit „spielt“, entdeckt mehr Klangvielfalt als mit jedem Overdrive-Pedal. Das Volume-Poti ist kein Regler. Es ist ein Instrument.

Tonmythen: Mein Fazit

Nicht jeder Spruch aus den Gitarrenforen (und Gearnews-Artikeln) überlebt den Realitätscheck – aber manche eben doch. Holz schwingt, Röhren leben, dicke Saiten drücken, und ein Volume-Poti kann zaubern.

Und über die vielleicht schönste aller Mythen schreiben wir dann an anderer Stelle: Der Ton entsteht nicht im Amp, nicht im Holz, sondern in den Händen.

Hinweis: Dieser Artikel enthält Werbelinks, die uns bei der Finanzierung unserer Seite helfen. Keine Sorge: Der Preis für euch bleibt immer gleich! Wenn ihr etwas über diese Links kauft, erhalten wir eine kleine Provision. Danke für eure Unterstützung!

6 Antworten zu “4 Tonmythen, die wirklich stimmen”

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Tonholz ist kaum relevant bei Elektrogitarren, sehr relevant bei akustischen Instrumenten. Ich muss nicht Musikwissenschaftler sein (der ich bin) oder Gitarrenphysik studiert / analysiert haben (wie Prof. Dr. Manfred Zollner, siehe gitarrenphysik.de oder seinen YouTube Kanal), um zu wissen, dass das die objektive Wahrheit ist. Es hilft auch nicht, das ein Paul Read Smith bei seinen Veranstaltungen lügt (oder sagen wir, besser eigenen Wissens) sagt, das die E-Gitarre wie eine Stradivari ja wohl vom Holz auch tonal stark beeinflusst wird. Was übrigens nicht hervorragenden Qualität von PRS Gitarren schadet. Am Ende habe ich akzeptiert, das es ein Mythos ist, den zu viele meiner lieben Gitarrenfreunde glauben wollen. Und gegen Glauben… helfen keine Fakten.

„Eine Mahagoni-Les-Paul klingt wärmer, eine Erle-Strat luftiger.“

„…Der Unterschied ist messbar“

Aha. Wie hat der Autor denn diese Unterschiede gemessen? Und wo sind die Messergebnisse? Finde ich hier gerade nicht…

„Nicht jeder Spruch aus den Gitarrenforen (und Gearnews-Artikeln) überlebt den Realitätscheck…“

Soso, das war also der Realitätscheck: einer spielt ohne Effekte, einer dreht öfter mal am Volumepoti, und ein dritter hat dicke Saiten. Kann man ja nur hoffen, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Vergangenheit (und auch die der Zukunft) nicht auch auf Realitätschecks dieser Güteklasse basieren.

„Holz schwingt, Röhren leben, dicke Saiten drücken, und ein Volume-Poti kann zaubern.„

Lebende Röhren, zaubernde Potis… und nachts gehe ich dann in den Wald und rede mit den Bäumen. Wie war noch gleich der Titel des Artikels? „4 Tonmythen, die wirklich stimmen“. Wirklich stimmen! Wirklich!!

Na ja, war ja schliesslich auch ein Realitätscheck!

Da ist es dann auch nicht weiter verwunderlich, dass auf dem Aufmacherfoto dieses Artikels eine akustische Gitarre zu sehen ist, während es im Artikel dann ausschließlich um E-Gitarren geht. Zeigt es doch, mit welcher Ernsthaftigkeit der Autor hier zu Werke gegangen ist.

Schön, dass dir der Artikel gefallen hat! Sämtliche Messdaten folgen, sobald mein Erle-Mahagoni-Differenzometer wieder geeicht ist.

Bis dahin bleibe ich bei der These, dass Gitarren klingen dürfen – auch ohne Labor.

Welchen Mehrwert hat jetzt dieser Artikel? Das sind doch auch wieder nur Behauptungen, die die eine oder die andere Seite der Thematik vertreten, anstatt definitive Klärung dieser Fragen zu bieten. Wer anderer Meinung ist, wird doch jetzt nicht plötzlich seine Meinung ändern, nur weil ein Herr Rotring behauptet, es sei so oder so.

Die Sache mit der Saitenstärke wurde z.B. schon mehrfach widerlegt. Und jetzt?

Letztlich muß man vielleicht konstatieren, daß diese ganze Diskussion müßig ist, weil es eben die unterschiedlichsten Herangehensweisen gibt, anstatt die Diskussion immer wieder neu zu befeuern. Es hat eben auch sehr viel mit subjektiver Wahrnehmung zu tun…

Mehrwert? Keinen, vermutlich. Außer, über ein Thema zu sprechen, dass zu 99% im Bereich der Freizeitgestaltung/Hobby/Leidenschaft angesiedelt ist. Fachliteratur zum Steuerrecht gibt’s schließlich schon genug :-)

Muss mich den anderen Kommentaren leider anschließen.

Gerade das Thema Tonholz ist ein nicht totzukriegender Mythos.

Herr Zollner beschäftigt sich zb seit über 35 Jahren in hunderten Messungen und Experimenten damit – der unterschied ist so dermaßen gering dass er nicht hörbar ist.

Hier gibt es auch Tests mit tausenden Probanden, die die richtig lagen sind gern jeglicher statistischer Aussagekraft.

Das ist kein Angriff lieber Autor, aber ich glaube hier will man einfach seine eigene Wahrheit glauben.

Natürlich gehört zur Gitarre ein gewisser Zauber dazu, aber der kommt nicht vom Holz.